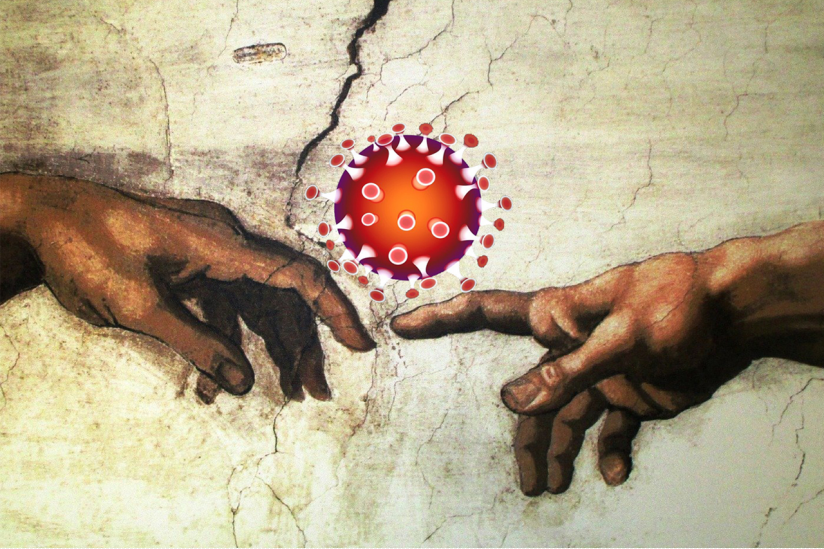

Siapa sangka ketakutan akan kematian akibat wabah Corona telah merubah tatanan social kehidupan manusia secara global hanya dalam hitungan hari. Club malam yang tidak pernah padam di Shinjuka dan Las Vegas tiba-tiba sepi. Demikian juga tempat persiarahan besar seperti Kabah menjadi kosong dalam sekejap. Keributan dan perselisihan atas dasar agama menjadi sedikit teredam. Foto-foto yang memperlihatkan umat berbeda agama dapat bersembahyang bersama di satu tempat tampa gesekan bertebaran di internet. Pemandangan langit biru dan menebalnya lapisan ozon memperlihatkan sang ibu pertiwi kembali pulih dari sakitnya. Ternyata dibalik ketakutan kematian akhirnya juga menyisahkan keindahan yang selama ini hilang ditelan ego manusia. Corona seolah-olah menyadarkan manusia akan banyak hal yang selama ini terlewatkan sia-sia.

Pencarian ke dalam, bulan ke luar

Terdapat ungkapan menarik yang mengatakan “Agama itu bagaikan alat kelamin, vital, tetapi bukan untuk dipamerkan”. Ungkapan ini sangat tepat dan berlaku umum dikalangan leluhur kita jaman dulu, tetapi tidak untuk saat ini. Banyak diantara kita seolah-olah menjadi tuna Susila dengan sibuk memamerkan alat vitalnya (baca: agama) sebagai identitas luar. Dalam artian semua sibuk memperlihatkan bahwa dirinya sangat religious. Apa lagi mereka yang terlibat kasus, dari yang awalnya bertampang fungki tiba-tiba berpeci, memakai jilbab, menggunakan banyak atribut keagamaan dan terlibat semakin rajin sembahyang. Pertanyaannya adalah, jika memang hubungan manusia dengan Tuhan bersifat pribadi, lalu perlukah memamerkan hubungan tersebut dengan atribut-atribut badaniah?

Disadari atau tidak, selama ini banyak diantra kita sibuk membangun image semu. Sibuk dengan pamer pakaian dan juga sibuk mengurus pakaian orang lain. Pandangan subjektif eksternalitas akhirnya memicu banyak perdebatan, pertengkaran, pamer yang tidak berfaedah dan ditutup dengan kekacauan.

Munculnya pandemic yang belum ditemukan obatnya membuat pembatasan interaksi social menjadi pilihan yang paling masuk akal untuk menekan penyebaran sekaligus mengurangi laju kematian. Sebagai implikasinya, bukan hanya tempat-tempat yang selama ini disebut maksiat yang harus ditutup, rumah-rumah Tuhan sebagai tempat pencarian orang-orang religious juga tidak luput dari penutupat. Dari kejadian tersebut menunjukkan baik yang dianggap maksiat maupun yang suci ternyata sama saja. Tidak ada yang superior mau pun inferior di depan dewa kematian. Semua orang dipaksa untuk menyepi, masing-masing memenjarakan diri jika ingin selamat.

Lebih dari 5000 tahun lalu Tuhan Yang Maha Esam Sri Krishna dalam Bhagavad Gita 10.20 mengatakan “aham ātmā guḍākeśa sarva-bhūtāśaya-sthitaḥ aham ādiś ca madhyaṁ ca bhūtānām anta eva ca, Arjuna, Aku adalah Roh Yang Utama yang berada dalam hati setiap insan. Aku adalah awal, pertengahan dan akhir”. Dalam sloka yang lain juga dikatakan “mayā tatam idaṁ sarvaṁ

jagad avyakta-mūrtinā”, Aku berada di mana-mana di seluruh penjuru alam semesta (BG. 9.4). Konsep bahwa Tuhan ada di mana-mana, ada di dalam hati setiap insan dan bahkan ada di dalam setiap atom (parama anu) sudah melahirkan meditasi dan system yoga yang menjadi pratik umum leluhur jaman purba. Bahkan pendiri agama Islam, Nabi Muhammad dikatakan pernah bermeditasi di Gua Hira bukan? Dengan konsep ini, keberadaan tempat suci monumental bukanlah sebuah keharusan. Dengan mempraktekkan system yoga, badan setiap mahluk hidup adalah tempat suci bagi Roh Yang Utama. Oleh karenanya, dengan memontum pandemic corona ini, maka sudah sepatutnya praktik yoga dan meditasi ini kembali dilirik dan mari temukan Tuhan yang berada di mana-mana di dalam hati kita sendiri.

Kembalikan konsep beragama yang simple dan anti ribet

Bali adalah salah satu tempat yang terkenal dengan upacaranya. Beragama di Bali dikatakan kurang lengkap tanpa ada upacara yang nilainya kadang kala sangat fantastis. Orang bali rela jual tanah untuk melaksanakan upacara keagamaan. Tidak jarang pula tanah laba pura yang pada awalnya disiapkan sebagai “passive income” bagi pura dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dalam pelaksanaan upacara pun kini telah habis dijual demi untuk sebuah upacara mewah.

Namun semua upacara mewah tersebut bak sirna ditelan bumi saat wabah Corona melanda. Kewajiban mematuhi aturan physical distances membuat semua keramaian harus ditekan serandah mungkin. Upacara ngaben yang biasanya dipenuhi masyarakat sekampung sekarang hanya dihadiri oleh segelintir keluarga inti. Kegiatan piodalan pura khayangan jagad yang bisanya menelan biaya milyaran rupiah akhirnya terlaksana nyaris tanpa biaya. Upacara manusa yadnya seperti pernikahan cukup dilakukan di depan sanggah tugu dengan banten seadaanya. Beberapa pasangan muda bahkan rela mengalihkan biaya resepsi mereka menjadi paket sembako yang dibagikan untuk masyarakat ekonomi lemah di sekitar desanya. Pemandangan yang sebelumnya sangat jarang terjadi bukan?

Kehadiran Corona seolah-olah mengajarkan kembali bagaimana kita harus menjalankan tattva, Susila dan upakara secara berimbang. Diakui atau tidak, kita sudah lama terlena dengan lebih menitikberatkan upacara dibalik segala-galanya. Setiap kali jatuh sakit, ketiban masalah, termasuk musibah pandemic selalu saja dikaitkan dengan niskala yang dijawab dengan pelaksanaan upacara. Tentunya tidak ada yang salah dengan upacara. Hanya saja kita melupakan dua sisi yang lainnya, yaitu tattva dan Susila. Semua musibah yang terjadi pada dasarnya tidak lepas dari hukum karma yang bersumber dari Susila, atau tingkah laku kita. Banjir tidak akan terjadi kalua kita bisa menjaga alam dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga hutan dan tentunya tidak membangun rumah di bantaran sungai. Wabah Corona juga dapat dihindari dengan sikap menjaga kebersihan pribadi dan public secara disiplin. Menahan diri untuk keluar masuk wilayah pandemic, rajin mencuci tangan dan selalu menggunakan masker. Jika sikap seperti ini dapat dilakukan dengan baik, atas dasar tattva dan meski hanya dibarengi dengan upakara simple memohon keselamatan hanya dalam bentuk trisandya atau hanya sekedar mencakupkan tangan memohon pertolongan pada Yang Maha Kuasa, maka yakin pandemi akan segera berakhir.

Jika kita perhatikan koleksi foto-foto Bali tempo dulu, sangat tampak kehidupan yang sangat sederhana dan bersahaja. Tidak terkecuali dengan kehidupan beragamanya. Semua upacara dilakukan dengan upakara yang sangat simple dan sepertinya tidak mengurangi esensi dari upacara tersebut. Di tengah kehidupan materialistic saat ini, sebuah upacara kecil katakanlah di tugu pekarangan rumah yang biasanya dilaksanakan dua kali dalam setahun rata-rata memerlukan biaya sekitar 1 juta rupiah. Belum lagi upacara di desa adat yang paling sedikit memiliki 3 pura, yaitu pura puseh, pura bale agung dan pura dalem yang juga dilaksanakan dua kali dalam setahun. Katakanlah dalam pelaksanaan upacara tersebut mengeluarkan peturunan sebanyak 300 ribu per kepala keluarga. Belum lagi dengan adanya puluhan rerainan, plus upacara telubulanan, otonan, pernikahan, kematian dan lain-lain. Berapa biaya yang harus dianggarkan per tahunnya? Mungkin 5 juta rupiah per tahun tidaklah cukup bukan? Bagi anda yang berkecukupan secara ekonomi mungkin 5 juta rupiah adalah nilai kecil. Tapi jangan lupa bahwa sebagaian besar dari masyarakat kita memiliki penghasilan kurang dari 3 juta per bulan. Yang artinya mereka harus merelakan gaji 1 bulannya dan bahkan lebih hanya untuk kegiatan upakara. Tentunya hal ini juga bukanlah masalah besar jika dilaksanakan dengan tulus iklas dan rasa Bahagia. Tetapi, coba bayangkan jika setiap keluarga di Bali bisa menyederhanakan upacara menjadikan setengahnya saja dan mengalihkan sebagian biayanya untuk kemanusiaan, membangun sekolah, mengembangkan asrama untuk anak yatim piatu dan sejenisnya. Mungkin Bali akan tampak lebih indah bukan?

Banyaknya upacara juga mempengaruhi efesiensi kerja. Coba perhatikan berapa banyak libur yang diperlukan orang Bali dalam satu tahun untuk kegiatan ngayah? Banyaknya ayahan secara langsung mempengaruhi daya saing orang Bali terhadap pendatang yang umumnya tidak banyak menuntut libur. Andai anda adalah pengusaha yang berorientasi untung, tentu saja anda akan memilih mempekerjakan pegawai luar yang bisa bekerja tanpa banyak libur sehingga memberikan keuntungan optimal bagi anda bukan?

Karena itu, momentum wabah Corona ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan sejumlah perubahan besar, termasuk di dalamnya merubah kebiasaan upacara mewah dan ribet menjadi sesederhana mungkin sebagaimana juga bisa dengan sukses kita laksanakan pada masa-masa sulit ini.

Recent Comments